膠原病NOW

膠原病治療の新しい波 「分子標的療法」

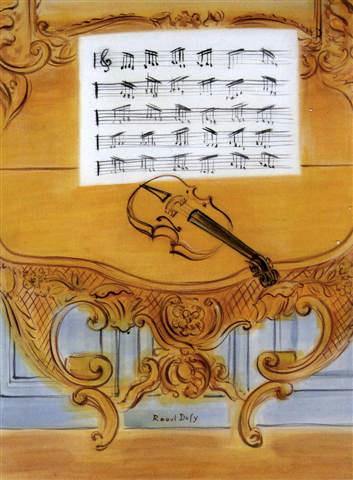

Raoul Dufy (1877-1953) "yellow violin"

(デュフィーの挿話を聞いてくださった患者T さんから送って戴いた絵葉書です)

この数年で、膠原病の一つ、関節リウマチの治療には大きな進歩がみられています。関節炎を引き起こすタンパク質を狙ってその働きを止める生物製剤(後述)が既に実用化され、とても有効です。喜ばしいことに、同じ考え方による治療が全身性エリテマトーデス(SLE)はじめ他の膠原病にもひろく応用できることがわかってきて、今、製剤の開発も進み、まもなく実際に使われることになるでしょう。そこで、ここまで来た膠原病原病治療の歴史を簡単に振り返ってみましょう。

アメリカの病理学者クレンペラーは1942年、患者さん体の組織を顕微鏡で調べていて、色素で赤く染まるフィブリノイド変性という変化が共通して見つかる一群の病気があることに気づき、それらをまとめて「膠原病」と名付けました。フィブリノイド変性は、自分の体の成分の一部に自分の免疫組織が過剰に反応した結果として出来たもの、つまり自己免疫疾患の証拠だということが今ではわかっています。はじめはリウマチ熱、関節リウマチ、SLE、強皮症、多発性筋炎/皮膚筋炎、そして結節性多発動脈炎の6つが膠原病と呼ばれましたが、今では、混合性結合組織病や抗リン脂質抗体症候群、そしてシェーグレン症候群なども膠原病に数えます。

膠原病を克服する上で何といっても決定的だったのはケンドル、ライヒシュタインらのコーチゾンの合成とヘッチによるその臨床応用の成功でした。これにより彼らは1950年度のノーベル医学生理学賞を受けました。同じ年、十年余りにわたって関節リウマチに悩まされていたフランスの画家デュフィー(Dufy=巻頭の写真の作者)が渡米して新薬コーチゾンによる治療を受け、劇的に症状が改善したことは医学界の注目を集めました。治療の効果に感激したデュフィーの感謝の言葉が残っています。しかし、彼はその後副作用とみられる感染や消化管出血などを繰り返し、3年後に75歳で亡くなってしまいました。コーチゾン(正確にはハイドロ・コーチゾン)は健康人の誰もが1日25ミリグラムほどを自分の副腎で合成して体内で使っている生命維持に欠かせない自前のホルモンです。それをわずか(?)2倍(コーチゾン投与量にして25ミリグラム、デュフィーは100ミリグラムで5倍相当)になる量を薬として追加投与するだけで身体の恒常性(普段のバランス)は予想外に大きく崩れました。血圧、血糖は上がり、毛深くなり、ムーン・フェースが起こるなどです。医学界はひとたびはデュフィーの悲劇に落胆しましたが、約5年後の1955年、生命維持の根幹にかかわる生理機能への影響がコーチゾンより桁違いに少なく、炎症抑制効果はより強い人工の副腎皮質ステロイド・ホルモン剤(以後ステロイド)の決定版プレドニゾロン(商品名;プレドニン)が合成されました。初期の頃はコーチゾンに懲りて膠原病でもおそるおそる使っていたせいか、少量の繰り返し投与などという今から見れば”まずい”使い方をしていましたが、1965年頃からは、病初の寛解導入に大量投与をして免疫組織を一気に正常に戻し、以後は少ない維持量をずっと持続するという今のやり方が確立して、膠原病患者さんの予後は劇的に改善することになりました。

しかし、ステロイド治療は現在でもいくつかの問題を抱えています。

1.ステロイドは免疫系全体を抑え込みますので、感染防御に必要な部分も低下し、感染しやすくなること。効き過ぎで免疫機能不全に陥ることさえあること。2.ステロイドが効きにくい患者さんや膠原病のタイプがあること。たとえば強皮症、とくにその肺線維症、多発性筋炎などに起こる肺高血圧症などがそれにあたります。3.多発性筋炎/皮膚筋炎などでよくあることですが、維持量がどうしても多くなりがちな患者さんでは、長期投与で骨粗鬆症、動脈硬化が問題になること。などなどです。(註:ステロイド剤、1日1錠、場合によったら2錠位まではこのどちらも起こらないとされています。)

こういうステロイド治療の限界は、免疫抑制剤、血漿交換そのほか補助療法を組み合わせてカバーしてきましたが、それでも手詰まり状態に陥ることが今でもあります。

何とかこの停滞を抜けたい、という願いが最近かなえられそうになってきた、というのが冒頭に述べた関節リウマチにおける成功です。生物製剤を使った分子標的療法といいます。分子標的とは、この場合ある性質をもった人間のタンパク質、およびそれを作っている、あるいはもっている細胞、生物製剤と呼ぶのは、その分子標的を壊す抗体をマウスなどの免疫力を借りて作るため、(化学物質ではなく)生物由来の製剤(抗体)だからです。

では、分子標的療法が効くわけを説明しましょう。

膠原病など自己免疫疾患が起こるときには、特別のリンパ球が他の細胞に信号(命令)を送り、その信号の受け手の細胞が活動をした結果、病気が起こると考えられます。信号はサイトカインと呼ばれるタンパク質です。リンパ球を郵便の送り主にたとえれば、サイトカインは命令書の入った手紙、それが受け手の名前の書いた郵便受け(接着因子あるいはレセプター)に届き、その郵便受けの持ち主の細胞が命令書どおりに仕事をした結果炎症を起こってしまう、というわけです。この例でいえば、郵便の発送者、手紙、郵便受け、その持ち主、このどれかひとつの働きを確実に止めれば病気を食い止めることができます。分子標的療法は、無差別攻撃にもたとえられるステロイドよりは狙う的が小さく、しかも必殺の一撃を病気のプロセスに加えることが出来ます。それだけ副作用も少なくてすみます。

関節リウマチでは、マクロファージが作りだす炎症を引き起こすサイトカインのTNF-α(ティー・エヌ・エフ・アルファといいます=手紙に相当する)と、それだけを受ける細胞のレセプター(郵便受けに相当する)を標的にしてこれを壊すマウスの抗体を含む生物製剤、インフリキシマブ(商品名;レミケード)とエタネルセプト(同;エンブレル)が開発され、既に日常的に使われています。これらは初期の関節リウマチ患者の50パーセント以上にも顕著な効果があると報告されており、今年長崎で行われた日本リウマチ学会での最大のトピックになっていました。

SLEについてはどうでしょうか。同じ考えのもと、いくつかの分子標的に対する抗体の開発がなされ、報告されています。そのどれかはまもなく日常診療でも使えるようになるでしょう。1例として、自己抗体産生に大きな働きをしているCD20というタンパク質分子をもったリンパ球(抗核抗体を作るBリンパ球)だけを破壊してしまおうという試みがあります。これに用いる生物製剤はリツキシマブ(商品名;リツキサン)と呼ばれ、悪性リンパ腫の特効薬としてはすでに使われてすぐれた実績があります。SLEでは、溶血性貧血などではよく効果を発揮することなどが報告されていますが、保険適用はまだとれていないと思います。

免疫学の基礎の基礎ですが、同種の動物、たとえばヒトとヒトどうしではおたがいのタンパク質(血清など)を注射し合っても相手のタンパク質を攻撃する抗体が作られることはありません。動物の種類(種といいます)が違うと一方のタンパク質をもう一方の(種の違う)動物に注射すると注射されたタンパク質を壊す抗体が出来てきます。こうして作るのがヒトタンパク質(たとえばTNF-αやCD20)を攻撃するマウスで作った抗体(生物製剤)です。このように生物製剤は本来他種の動物の血液成分そのものですから患者さんに使ったとき、アレルギー反応でショックを引き起こしたり、長期使っていると、いずれは注射されたマウスの血液成分に対する抗体を患者さんの免疫組織が作り始め、せっかくの生物製剤をすぐ壊してしまうため、効果が落ちてきます。また、ステロイド同様感染を誘発する、などの問題点も十分には解決されていません。それに、何にもまして薬剤費がきわめて高価なのがネックになります。それやこれやで、「試しにちょっと使ってみようか」という薬ではまだありません。これらの諸問題を何とかクリアーしようという努力が今続けられているのです。

(「全国膠原病友の会関西ブロック「明日への道」大阪版 2006.4 大野記念病院内科 井上隆智」;一部加筆改訂)

---------------------♪♪♪--------------------

デュフィーの悲劇が教えるもの

薬剤の効果についての研究結果は、たとえば、「投与した患者のおよそ60パーセントには有効」で、「患者の10パーセントほどに副作用が起こる」などと発表されます。これらのデータは、それが「良い薬」かどうかを客観的にあらわしており、わたしたち医者が自分の患者さんにその薬を使うかどうかを決める際、大きな手がかりになります。しかし、患者さんからみれば、薬の効果や副作用が一般的にどの程度の割合で起こるかなどは、さほど意味のあることではないと思います。効果も副作用も、ひとたび自分の身に起こってしまえば、どちらもその患者さんにとっては100パーセントの出来事にほかならないからです。医者と患者とでの決定的な立場の違いがここにあります。このことを医者はまず認識していなくてはなりません。

さらに、インフリキシマブなど、新しい考え方から生まれた薬がデビューして来た今こそ、私たち医者はデュフィーにふりかかかったことの意味をもう一度反芻してみる必要があります。デュフィーは、革命的な新薬、コーチゾンによって、ほんの一瞬だったにせよ魔法がかけられたかのような快適な時間が与えられました。しかし、そのあとまもなく同じ魔法の杖の影の部分、「副作用」によって命を落としてしまいました。コーチゾン(ハイドロコーチゾン)は、適切な使い方をすれば、今でもかけがえのない第一級の薬です。その開発と臨床応用がノーベル賞に値したのは当然です。でも、「めざましく効いた」ことの代償を生命であがなわなければならなかったデュフィーにとって、それは「良い薬」だったとはとても言えないでしょう。もし、たとえば、たとえばですが、彼のコーチゾンが実際投与された量の半分以下、すなわち、1〜2錠相当だったとしたら、それでも十分リウマチの症状は改善したはずですし、副作用はより少なかったと思われますので、うまくするとデュフィーも5年後のプレドニゾロン合成功の朗報を聞くことができたかも知れません。”後医は名医”-----あとからなら何とでも言える-----という格言があります。それを承知で、敢えて後医としての見解を申し述べるなら、デュフィーの担当医が、もう一歩踏み込んだ「洞察力」を持ち合わせていたら、結末は違っていたかも知れない、と思うのです。ともあれ、「自然の掟」が彼と彼の担当医(達)に突きつけた答えは苛酷なものでした。さらに、この出来事がその後の医療の進歩に及ぼした影響は甚大でした。「デュフィーだけがたまたま悪いくじを引いたのだ」と思った医(学)者はいませんでした。だから、彼に降りかかった災難は、半世紀以上にわたって、あまねく関節リウマチや膠原病の治療に、「ステロイドといえばきつい副作用!」という「影」を落とし続けることになりました。ひるがえって今、やっと私たちの前に押し寄せて来た分子標的療法という「新しい波」に乗り損なったり、あるいは溺れたりすると、どれだけ悪い影響があとに残るかわかりません。医療に携わるものが未知の世界に向かい合うときは、冷静に、そして最大限の謙虚さと洞察力をもって臨んでほしい、とデュフィーの悲劇は語り続けているのです。(作成06/04、06/06/10改訂)