免疫とは

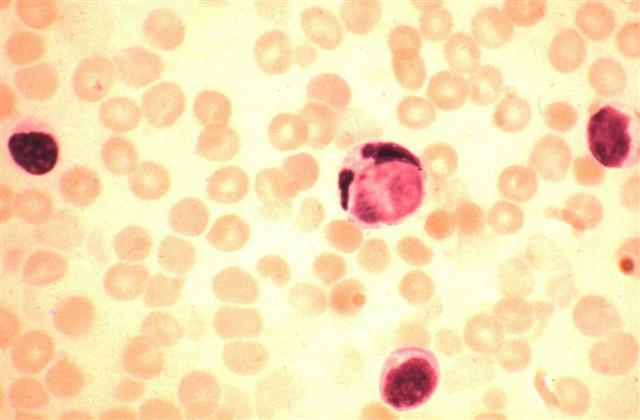

LE細胞:(真ん中。LE細胞は死んだリンパ球の核を取り込んだ好中球です.左はリンパ球.右と下は単球(マクロファージ).多数のオレンジ色のドーナツは赤血球.右端上の単球の下に有核赤血球一個.)

膠原病患者さんへのまえがき

この原稿は、2007年1月31日、大阪市立看護専門学校でのアレルギー、膠原病の授業の録音を起こしたものです。はじめて免疫学を勉強する看護学生へ免疫の基礎知識を話しています。膠原病は「自己免疫疾患」です。「自己」とは何か、そして「免疫」とは何かを理解する手助けになると考えアップしました。十分なレベルの内容をできるだけわかりやすく説明するよう心がけています。長すぎると思う方はページ最後の「あとがき」だけでも読んでください。「講義録」は、「まえがき」と「あとがき」の解説だと思ってください。

********************************************************************************************************************************************

阪市立看護専門学校はこの講義を受けた学年が卒業する2年後廃校になります。わたしが25年間非常勤講師をつとめた学校でのこれが最終の講義となりました。

*******************************************************************************************************************************************

講義録

西洋医学が導入された明治の頃、immunity(インムニティー=もとの意味は免れる)という原語に、「免疫」という訳語を与えました。疫病を免れる仕組み、というわけです。実は以下に述べるような体の働きは、単に疫病の原因となるウィルスや細菌ばかりでなく、血清療法(後述)や、現在の臓器移植など、非自己(すぐ説明)でさえあれば、それが何者が侵入してきても同じように、これを見つけ、始末することがわかってきました。だから、今では「免疫」を単に疫病を免れるとだけ理解すると意味が狭すぎることになります。たとえば臓器移植の時に起こる拒絶反応は典型的な免疫反応ですが、「臓器」は「疫病を起こす病原体」ではありませんから。

免疫を理解する上で一番大事な、自己 と非自己 の意味がわかれば免疫とは何か、ひとことで説明できるようになります。まず、自己 self とは何でしょうか。答えは明確です。それは文字通り皆さん方の体に備わっているものすべて、あなた自身です。そして、この世に存在するそれ以外のものはすべて非自己 not self です。

別の説明の仕方をします。皆さんが赤ん坊としてこの世に生まれ出たときに体に備わっていたもの、それが自己です。皆さんご自身の遺伝子を持つ細胞と、それによって作られたものだけが自己です。自己が何であるかがわかっていれば、自己でないもの、すなわち非自己をすぐ見つけることが出来ます。

免疫とは、非自己を見つけて始末する仕組みである

では、非自己とは具体的には何でしょう。それを見つけるとはどういうことでしょう。そして始末するとはどういうことでしょうか。それを今日は勉強しましょう。

自分以外はすべて非自己なのですから、非自己の種類は如何ほどあるか想像もつきません。多分無限にあります。なお、自分以外の自己として、次の二つの場合があります。一卵性双生児はお互いかならず自己です。普通の兄弟姉妹の4人に1人に自己がいます。この例外を除けば、たとえ血のつながっている親子であっても相互に非自己ですし、ましてや、他人、更には、種類の違う動植物や、それらが作った一定の大きさをもった物質、例えば、たんぱく質や多糖体、こんなものは全部非自己ということになります。免疫の語源ともなった疫病を起こす細菌やウィルス(=病原微生物)は一番有名な非自己ですし、もともとは自己であった自分の細胞なども、使い古したものや、異常な性質を帯びて発育してきたガン細胞などは非自己の扱いになります。非自己は放っておくと常に自己に害を与えるものです。だから非自己は見つけ次第排除せねばなりません。この役割をするのが免疫機能です。

免疫は主としてリンパ球(冒頭写真左の細胞)という白血球とその集合体であるリンパ組織によって機能しています。

免疫は体を守る大事な仕組みですが、皮膚や心臓など目に見えたり、はっきりと存在が感じられる臓器と違い、その存在、働きは実感しにくいものです。さしあたり皆さんの首筋かあごの下を触ってみてください、健康な人でも一つや二つリンパ節が触れるでしょう。それが大事なリンパ組織の一部です。リンパ組織は全身、たとえば腸や肺にもネットワークを持っていて一部は血管とも通じてやりとりをしています。すなわち、全身にはリンパ液(リンパ球を流す管)の網が張り巡らされてます。その所々に作られた大きな結び目が首筋やあごの下に触れるリンパ節です。リンパ節の中で有名なのが扁桃、一番大きいものが左上腹部にある脾臓です。さらに、若い人は胸の上部にあたりに胸腺という特別のリンパ組織を持っています。胸腺は若いリンパ球の一部を特別に教育する高等教育機関だと思ってください。胸腺でリンパ球に教える一番大事な科目は、自己と非自己を間違いなく見分ける力をつけることだとされています。ここで将来免疫を取り仕切るエリートのリンパ球(Tリンパ球)が育ちます。胸腺は20歳前後までは成長して大きくなりますが、あと急速に萎んで、中高年になるとなくなってしまいます。そのあとは一生の間、胸腺を卒業したTリンパ球の世話になります。全身のリンパ組織に散らばったエリートのリンパ球は、侵入してくる非自己を見張り、侵入があったときこれを効率よく始末する作業の指揮を執ります。

生まれたての赤ちゃんも胸腺で教育されたリンパ球によって、自己とは何かを知っており、自己でないものを非自己と判断する力もあります。しかし、非自己が具体的にどういういうものかはまだ知りません。侵入されたことがないのですから。赤ちゃんは成長する途中で沢山の非自己の侵入を受け、Tリンパ球はそのたびに新しく非自己の特徴をいちいち記憶して行きます。この能力を免疫学的記憶能力といい、その記憶の多くは一生続きます。ヒトは地球上に存在するすべての非自己を見分け、記憶する潜在能力を持って生まれてくると考えられています。

隣に座っている級友は疑いもなく非自己ですが、普段は免疫学的には何の悪さもしません。しかし、ひとたび彼女(彼)から臓器提供を受けるとなると話は違ってきます。くれる側(ドナー)の好意にかかわらず、受ける側(レシピエント)の体は非自己の臓器が自分の一部、つまり自己のような顔をして居座ることを明確に拒否します。例外はありません(拒絶反応)。

移植などという特別な場合を先に申し上げたかも知れません。ふだん日常的に一番よく出くわす非自己は、招かれざる客としてやってくる病原微生物でしょう。感染とは、病原微生物が体に定着し、増殖kすることだと定義しています。感染した病原微生物は否応なくリンパ球(組織)の目にとまります。歯が痛くなるとあごのリンパ節が腫れる、あれです。リンパ組織は今回遭遇した非自己を専門に攻撃できるたんぱく質を生産し、病原体が暴れているところへ血管を通して送り届けます。このように、リンパ組織によって作られ、ある特定の非自己にのみ働くたんぱく質を「抗体」と呼ぶことにします。抗体は、リンパ組織内で、リンパ球が進化した形質細胞によって、エリートのリンパ球の命令で産生されます。血液から細胞成分、つまり、赤血球、白血球と血小板を取り除いた黄色透明の液体を血清といいます。その100ミリリットルに約1グラム(人間一人につき30グラム)の抗体が含まれていて、種類は5つ。全部まとめてガンマグロブリン、5種類個々は免疫グロブリンと呼んでいます。

体へ非自己が侵入したとき、それは、「抗原」と呼ばれます。

侵入した非自己は抗原と呼ばれ、リンパ組織は抗体を作ってこれに対抗する

抗原の資格があるということは、抗体を作らせる能力を持っているということと同じです。その資格を持つものは、病原微生物や老廃細胞、移植された組織など細胞単位の大きさのものから、もっと小さくて、それ自体生命をもたない、細胞の部品や、あるいは、細胞が作ったたんぱく質や多糖体なども含まれます。これらは感染したり注射するなどすると抗体が出来てきます。

というより、リンパ組織は非自己の細胞全部の特徴を覚えるのははなはだ大変ですから、そのごくごく一部、それ自体生命を持たない細胞の特徴的な部品だけを取り上げて記憶して行きます。通常、物質としての大きさが分子量1万前後あれば十分抗原の資格があるとみられています。例としては、鶏卵の白身は分子量5万くらいあるので抗原になりますが、ブドウ糖はなりません。ピリンなどほとんどの薬品は分子量が1,000を超えるものはまずありませんので、小さすぎて抗原の資格はありませんが、まれに、飲んだり、注射したとき血液中で自分の体のたんぱく質とくっついて、一人前の大きさになり、抗原となることがあります。

なお、非自己が抗原となるためには、原則、食物以外のルートで侵入しなくてはなりません。乳児や、大人でも腸炎を患っているとき以外、食べ物は抗原になりません。胃腸の中は医学的には体の外なのです。非自己の何かが、注射などによって体内へ侵入してくること、あるいは、病原微生物のの感染が起こること、このいずれかが、抗原になるための条件となります。

一番わかりやすい感染に対する免疫を例にとって話を続けましょう。

疫病つまり伝染する怖い病にならないためには体内に入ってきた非自己を効率よく始末する必要があります。一度疫病に罹り運良く回復すると、もう二度と同じ病に罹らなくなることを「二度なし」現象といいますが、これは、まさしく、リンパ組織が病原微生物を非自己の抗原と認め、その特徴をきっちりと記憶している結果です。古くはジェンナーの種痘に始まった予防接種は、今ではたとえばインフルエンザ・ワクチンなどとして日常的に行われます。その抗原が持つ特徴は残すようにして、あらかじめ弱めたり、殺したりした病原微生物を注射などしますと、リンパ組織は、その特徴を記憶し、それを始末する道具の準備をはじめます。この体制が整うのに、早くて1週間、完全に出来上がるのに約6週間ぐらいかかります。ワクチン注射の場合などのように最初に抗原に侵入されたときのリンパ組織の反応を一次反応といいます。一次反応ではTリンパ球は抗原の学習記憶から始めなくてはなりませんから、抗原を始末し終えるまでに手間暇がかかります。ひとたび一次反応が完成した、たとえばインフルエンザ・ワクチン接種後6週間後になりますと、次、本物のインフルエンザ・ウィルスがのどから侵入してきたとしても、準備されたリンパ球が機敏に活動する結果、ごくごく短時間、たとえば5分から半日でこれを始末することが出来ます。このように抗原との2回目以降の出逢いで見られる早められたた免疫反応を二次反応といいます。予防接種はこれをうまく使って二度なしを人工的に作っているのですが、免疫反応の一番役立つ機能であるこの二次反応は負の一面として、抗原の侵入の仕方によっては激烈なアレルギーの原因ともなります。花粉症は二次反応の一例ですが、結構激烈なアレルギー(後述)です。

花粉抗原の最初の来襲は何時起こるのでしょうか。別に花粉を注射したわけでもないのに、どうやって花粉は体に侵入し、その特徴をリンパ組織が覚えさせられててしまうのか必ずしもよくわかりませんが、ともかくも、沢山の人のリンパ球は花粉を抗原として覚えてしまっています。次、花粉が飛んできたらいっぺんに目はかゆく、鼻の粘膜は腫れ上がり、くしゃみ鼻水の嵐にみまわれてしまいます。本来、抗原を始末するはずの抗体は、花粉の始末をやり損なって病気を起こしてしまったわけです。

免疫には、それがちゃんと機能しているのに、花粉症のようにかえって体調不良を招いてしまうことがあります。これをアレルギーと呼んでいます。

アレルギーとは、抗原と抗体の反応の結果病気になることである

アレルギーを起こす抗原を特別にアレルゲンと呼ぶことがあります。このように、抗原を効率的に始末しようとしているときに、副作用としてかえって体調不良を起こすこともあるわけです。アレルギーで起こる病気には、蕁麻疹、花粉症、気管支喘息、薬物アレルギー、血清病(後述)、接触性皮膚炎などがあります。

ちょっと横道にそれた話をしましょう。少しだけややこしい横道ですが、無事通れたら、医者顔負けの免疫通になれます。挑戦!

マムシという本州最強の毒蛇を知っていますか。私の田舎ではちょくちょく見かけます。あれに咬まれると非常に痛く、熱が出たり、神経障害が出たりして大変です。沖縄では、もっと強毒のハブがいます。マムシに咬まれると死なないまでも大変辛い思いをします。それはマムシの牙から出る毒が全身にまわるからです。

だから、マムシに咬まれたときのために、抗毒素血清というのが用意されています。咬まれたらすぐそれを注射して貰う必要があります。抗毒素血清は、ウマなどにマムシの毒を注射して(ウマにとってはマムシ毒は抗原)、ウマの免疫反応によってマムシ毒に対する抗体を作らせたものです。十分に抗体が出来たところで、ウマから血液を採って、その細胞成分を除いたのが抗マムシ毒ウマ血清です。マムシ毒を中和できる抗体が含まれています。

さて、マムシに咬まれたら直ちに咬まれた人にこの血清を注射し、ウマの抗体の力によって、牙から体内に入ったマムシの毒を中和するわけです。このように、他人や、他の動物の作った抗体を貰って、抗原を始末するやり方を受動免疫といいます(これに対してワクチンで自前の抗体を作ることを能動免疫といいます)。ちなみに、マムシ毒を人間に打って予防接種のように能動免疫をすることは危険すぎます。仮に弱めた毒を注射する方法があるとしても、咬まれたあとからやったのでは抗体が出来るより先に咬まれたときの毒でやられてしまいますので、この手も実際的ではありません。

血清治療をすれば、マムシ毒に苦しめられる危険はなくなります。が、万事うまく行くわけではありません。マムシ毒を始末するために注射されたウマの血清は、注射された人、つまりマムシに咬まれた人、にとっては、今度は抗原となってしまいます。血清を注射して一週間ほど経ちますと、ウマの血清に対する抗体が出来てきて、これが注射され、わずかに体内に残っているウマの血清を相手に免疫反応を起こしてきます。このときは、抗原であるウマ血清と患者さんの抗体が結合したものが毛細血管に引っかかり、アレルギー症状として、発熱、関節痛、腎炎、蕁麻疹などの症状を呈します。このようにして起こるアレルギーを血清病といいます。(膠原病の患者さんの起こしているアレルギーはこの血清病とそっくりなのです。そのわけは、抗原こそ違え、アレルギーのタイプは血清病と膠原病の多くとではまったく同じだからです。)

血清病は、滅多に使わないマムシ毒の血清療法の時だけの問題ではなくなってきました。TNF-α(腫瘍壊死因子;ティーエヌエフアルファ)は関節リウマチの炎症を引き起こすたんぱく質です。最近、この病気の治療薬として、ヒトのTNF-αをマウスに注射して、マウスの抗ヒトTNF-α抗体(生物製剤といいます)を作り、それをリウマチ患者に注射して、マウスの抗体でTN-αを中和するする方法が実用化されました。使う抗原(TNF-α)と動物(マウス)が違うだけで、考え方はマムシ毒とウマの場合とまったく同じです。これはよく効く治療法ではあります。しかし、注射するものは、いくら精製し、少量を使うとはいえ、異種動物由来の血清成分、つまり抗原であることに違いはありません。稀ですが、注射を繰り返すと二次反応としてショックなどの激しいアレルギーを起こす危険は残りますし、長く使い続けると患者さんの体にマウス血清抗原を始末する抗体、抗マウス抗体が出来てきて、薬としての効果が落ちてきます。免疫のもつ根源にかかわるこの二つが生物製剤(血清)の泣き所となっています。

以上で免疫反応とはどういうものかという概念は全部お話ししました。

では締めくくりとして、免疫反応が実際どういう道具を使って、どういう道筋で起こるのかを、インフルエンザを例にとって説明しましょう。(下の図を見てください。)

その話をする前に、白血球について少しだけ知っておいてください。ヒトの血液には1立方ミリ(ちょうど針の穴ぐらいの大きさ)に約7,000個ほどの白血球が含まれており、その大方は、免疫反応に関わりなく、非自己でさえあれば何でも食って始末してしまう好中球と呼ぶ小さい白血球ですが(冒頭の写真のLE細胞)、白血球の20パーセントほどを占めるリンパ球、5ハ゜セーんとほどあるマクロファージ(血液中では単球と呼ぶ)が含まれています。白血球たちは、全部まとめて、あらゆる非自己から身を守るために存在しているわけですが、免疫反応の入り口(と最後)はマクロファージが引き受け、全体の指揮命令はリンパ球の働きによっています。

さて、インフルエンザ・ウイルスを吸い込んだとします。そうするとのど奥、扁桃あたりの粘膜でウィルスが定着増殖、すなわち感染が成立します。ウィルスに最初に出会う免疫に関係する細胞は粘膜をパトロールしているマクロファージ(大食細胞)です。その働きも、姿も原始的なアメーバそのものです。わたしたちは自分の体にいわばアメーバに相当する細胞を飼っていることになります。ただ、このアメーバのようなマクロファージはたいした優れもので、リンパ球と連絡をとりあって、免疫に重要な役目を果たします。マクロファージは手当たり次第抗原に食いついて溶かしてしまいますが、相手が多すぎたり、強すぎたりする、とさすがに処理のし残しが生じます。マクロファージを逃れたウィルスは、最初にとりついた周辺の健康な上皮や、腺などの粘膜の細胞に侵入して感染巣を拡げてしまいます。ウィルスは生きた細胞の中でしか増殖できないことを知っておいてください。自己である自分の細胞の中に逃げ込まれると若干攻撃しにくくなります。ここで、免疫情報によらないでも、相手がウィルスだとわかっただけで作られるインターフェロンなどの防御物質がしばらくはウィルスと戦いますが、効力は決定的ではありません。この時点で水際作戦は一旦は負けとなって、熱が出るなど発病してきてしまいます。しかし、その間にも、マクロファージは自分が取り込んだ抗原を自らの細胞内で溶かしながら分析してして、ウィルスの抗原としての特徴を把握してリンパ球に教えます。その機能故に、マクロファージは抗原提示細胞(APC)とも呼ばれます。マクロファージから受け取った抗原の特徴に関する情報はリンパ球、中でも最も上位の情報管理者である(ヘルパー)Tリン球が最終的に判断します。提示されたものが自己か非自己か、非自己なら以前に侵入したことがあるかどうかなどが調べられ、侵入者が今まで知らなかった非自己、つまり初めての抗原であるとわかるとヘルパーTリンパ球はその情報を自分の遺伝子に登録記憶するとともに、リンパ球の仲間で、抗体産生を専門に受け持つBリンパ球に情報を伝え、見合った抗体を作るように命じます。命令を受けたBリンパ球は、インフルエンザ抗体製造専用の細胞集団(クローン)を作り、それが急速に増殖し、抗体作成用の形質細胞という姿に変身します。形質細胞からは、感染したインフルエンザにだけ働く大量の抗体(免疫グロブリン)が作られ血液の成分として病巣に送られます。A型インフルエンザ・ウィルス感染では、A型にのみ働く抗体が作られます。B型インフルエンザ用は作られません。抗原と抗体は、鍵と鍵穴の関係になります。このように厳密に抗体は決められた一種類の抗原とだけ反応することを免疫反応の特異性といっています。免疫現象の重要な特徴です。このため、インフルエンザ・ワクチンには、時々、「外れ」で効かないということが起こります。

これで免疫反応は大体完了なのですが、抗原を始末し終えるためには最後にあと一仕事残っています。

皆さんの血清には、血清100ミリリットルあたり、100ミリグラム(大人一人あたり3グラムほど)の「補体」と名付けられるたんぱく質を持っています。これは、抗原と抗体の反応が起こったとき、抗体のしっぽにとりついて、1.抗原はここにあるよ!」という信号を体中に発信してマクロファージなど食いつき屋の細胞を呼び集めます。これによって抗原はより早く食い尽くされることとなります。2.抗原が細菌やウィルス感染細胞などの生きた細胞であるときは補体自身の持つ生物化学作用によって、抗体がとりついていている抗原細胞、あるいは抗原を抱えた細胞に穴を開けて殺してしまいます。この、1、2,いずれか、あるいは両方の作業が終わるとやっと抗原は始末されたことになります。あと、始末された抗原がゴミになるのでその掃除が少し大変なのですが。

抗原を始末するこのほかの方法として、ヘルパーTリンパ球の命令によって活性化された別のリンパ球集団が結核菌などの特殊な抗原細胞に向かって活性物質(抗原である菌にとっては毒)を放出して抗原を殺す方法だとか、リンパ球の一種、ナチュラルキラー(NK)細胞のように、自分で判断して腫瘍細胞を殺しにかかるなどの処理の仕方もあります。

非自己が、抗原として認識され、抗体がこれを攻撃し、最後に始末されて体から消えるまでの免疫現象の概略をお話しました。

免疫学は壮大、深淵な学問ですが、基本はこれだけです。あとはかなり高度な書物でもこの話を手がかりにして読めるはずです。 (井上隆智:07/03/13)

膠原病患者さんへのあとがき

膠原病は自己免疫疾患です。 本来抗原とはなり得ない自己を非自己扱して抗体を作ってしまうことを自己免疫と呼んでいます。胸腺でTリンパ球が不適切な教育を施されたり、加齢によってリンパ球の能力が低下したりして、自己と非自己を見分けるリンパ球の能力が正確さを失ったときと、ウィルス感染した体細胞が一見非自己のように、つまりウィルス抗原であるかのように正常なリンパ球が見誤ってしまったときなどに自己免疫が起こると考えられています。だだし、自己免疫だけならば健康人にも頻繁に起こっていることがわかっています。健康人では、自己免疫がすぐには病気に結びつかないだけなのです。これに対し、自己免疫の起こり方が健康人よりは少し強かったり、あるいは自己免疫を起こしたあとの免疫の廃棄物処理が円滑でなかったりすると膠原病などの自己免疫疾患が起こるのだと考えられています。なお、ステロイド・ホルモン剤(プレドニン)が、自己免疫疾患の治療に欠かせないのは、この薬が、正しく仕事が出来ないリンパ球を抑止する働きと、血管に溜まった免疫反応のゴミを処理するのを助ける能力、つまり、自己免疫の原因と結果の両方に作用できるからなのです。

免疫反応の道筋。左上から右に回って、下の2段が抗原を始末する。

(自著:「免疫・膠原病40の質問?」(金芳堂)より」引用)