ヒグラシは合唱する

ヒグラシ (茅蜩) Tanna japonensis (図鑑・わたしたちの科学百科2/こん虫. 国際情報社・東京1971)

「ヒグラシは合唱するんだ!」。さる8月初旬の夕方、このことにはじめて気がついた(註1)。帰省してくる孫たちにクワガタを捕まえておいてやろうと一人で近くのクヌギ林に向かっていた。小さな森の薄暗い坂道を登っているときあたりはヒグラシの声で一杯だった。そのとき、聞こえてくるヒグラシの鳴き声に波があるのと、一瞬途切れる間(ま)があることにふと気がついた。ヒグラシを聞いて数十年、初めてこのことに気づいたのだ。これは「新発見」だと思い、その証拠を残すべく録音機(ICレコーダー)を取りに急いで家にとって返した。今、聞えているのがそのときの録音である。(正味1分26秒の録音がブラウザの関係で本ページを開いた冒頭一回だけの再生しかできない。本ページを読み終わったらご面倒でも是非再度本ページを開き直しヒグラシの合唱を確かめて頂きたい。なお録音と再生については最下段も参照)。

さて、セミ(蝉)の「合唱」とは、「複数の個体(セミ)が他の個体の鳴き声に合わせて、または影響されて、同時に鳴くこと」と厳密に定義しよう。てんでんばらばらに多数の個体が騒がしく鳴いているいわゆる「蝉時雨(せみしぐれ)」はここでいう「合唱」ではない。

「ヒグラシが合唱するんだなどと何を今更認識不足なことを?」、といぶかるむきがあって当然である。下世話に、「蝉の大合唱」などとよくいうではないか。わたしも今まではその表現、「蝉の大合唱」、ということに何の疑問も感じて来なかった。だが、それはどのセミにもいえることではないことが今、わかったのだ。奈良県北部の山間部で夏のシーズンに鳴くセミのなかで、先の定義にあてはまる合唱をやっているのはヒグラシだけなのだ。他の種類のセミは決して合唱はしない。録音を注意して聞いて頂きたい。ヒグラシの合間に聞こえるニイニイゼミとアブラゼミの声は単に各個体が勝手に重なり合って「ジリジリ」と鳴いているだけで、お互いに影響し合っている気配はまるでない。鳴き声に波も切れ目もないのだ。つまり、ただの蝉時雨なのである。この録音には入っていないが、ミンミンゼミとツクツクボウシもまた合唱はしない。夏の後半に現れるこれら二種類の蝉は単純な一節の繰り返しではなない複雑な鳴き方をするため遠くで聞いていると合唱しているように聞こえるかも知れないが、あれはたまたま音が重なって聞こえるだけで合唱ではない。さらに、これら二種類のセミは各個体の独立性が強く、ツクツクボウシに至っては鳴く場所すら一定しないなどの習性をもっている。少年の日の夏休み、蝉を追っかけまわした経験のある人なら誰もが知っていることだ。それに引き替え、われらがヒグラシは明らかに違う。多くの個体が呼応して鳴き合わせるときが確かにある。一匹が鳴き始めたら、一瞬の間をおいて多数の個体が唱和するのだ。そのようにして多くの個体が一斉に鳴くので、いきおい「息継ぎ」?も同時にしなくてはならなくなる。息継ぎのときは沈黙する。その結果、ある一定エリア内のヒグラシの鳴き声は波のように聞こえ、そして途切れる間(ま)が入るのだ。つまり、「一斉に鳴き止む」ことも、「合唱している」ことの裏返しの証拠になるというわけである。

この「発見」から、解決しなくてはならないいくつもの問題点が見えて来る・・・。

そもそも、ヒグラシが一斉に鳴くのは彼らにとってどういうメリットがあるのだろうか?これが一番核心的な問題だ。これに対して、わたしなりの答えを一ヶ月近くかけて考え出した。その解釈とは次のようなものである。

前提として、セミが鳴くのは、オスがメスを呼び寄せるための行動だという現代生物学の常識は正しいものとしよう。さてそこで、一斉にシンクロして鳴けば皆の声が合わさって、その瞬間、彼らの鳴き声は全体として大きなエネルギーをもつことになり、それが大げさにいえば爆発的に発信されるので、より大きく、しかもはっきりした信号としてより遠くまで届くことになる。その結果、「このあたりには仲間のオスが沢山いる」ということがより多くのメス達に十分な刺激となって伝えられる。つまり、合唱することによって発信される情報が高エネルギー、かつ高品質(高S/N)になるというわけである。付け加えれば、うまくシンクロさせるためには、一定のエリア(範囲)内に適当な数の個体がいなければならないし、個体がエリア外に出て行くことは何かと不利であるから、この種の昆虫(註1)は集団として一定の縄張り(シマ、コロニー)をもつこととなる。だから、こういう行動をする虫たちには「はぐれ」がほとんど出ない。そういえばだが、ヒグラシはいるところにはいるが、いないところにはいない。わが家からたった三百メートル先の神社の森ではいっぱい鳴いているのに、庭木が十分あるわたしの庭まで来て鳴くことはほとんどない。警戒心が強いツクツクボウシがときどきやって来るのとは大違いだ(註2)。

以上がわたしの推理である。この答えが問題点を十分カバーし切っているとは考えていないが、肝心な的(まと)は外していないと思う。

さて、こう考えてくると、ヒグラシともっとも違うパターンをもつツクツクボウシの行動がまたとても興味深く思えてくる。あれは一度だけ鳴くとすぐ別の木へ飛んでいってしまう。同じ木で二度続けて鳴くことはまずあり得ない。あれでどうやってメスと出会えるのだろうか。メスを呼ぶだけ呼んでおいて、自分はさっさと消えてしまうわけで、後を追っかけるメスはさぞ面くらうことだろう。見た目はそっくりのこのツクツクボウシとヒグラシの行動パターンはかように百八十度も違う。それなのにどちらも子孫を残すのに不自由はなさそうである。合唱しようがしまいがどっちでもよいということになる。何故なのだ?疑問はどこまでも広がって果てしがない。

ここで述べてきたような問題点はすでに専門家の間では解決済みのことかも知れないし、そうでないかも知れない。もし、全部わかっていることなら、この話題は小学生の夏休みの自由研究としてなら優秀作?の域を超えるものではない。しかし万が一解決されていないことだったとしたら、そのテーマについて答えを見付け、それを洗練した英語論文に仕立てれば、ネイチャーかサイエンスが掲載してくれる可能性があると思う。「セミの鳴き声」のもつ意味は生命の根幹にかかわる問題だからだ(註3)。

わたしは医学を勉強したということからいえば科学者のはしくれではあるが、昆虫については全くのシロウトである。そういう門外漢が他人の専門分野に立ち入って大きな口をたたくのはいかにもアブナイ仕業であることは重々承知している。でも、昆虫の行動学も、医学も等しく自然科学であることに変わりはない。科学は、目の前にあることをありのままに捉え、その不思議さに驚くことから始まる。それは、誰にでも出来ることだともいえるし、一面専門家だとてたいへん難しいことだともいえる。だから、「セミの鳴き声」などというごく日常的な事柄に科学者としての心の窓が開いたという、ただそれだけのことにわたしは大きな喜びを感じるのだ。 (T.Inoue. M.D.書き下ろし. 2008/8/25. Rev:2008/9/16)

(註1:ゲンジホタルは似た行動をする。複数の個体が影響し合って点滅することがある。ただし、ゲンジボタルはオスもメスも光る(光りの形はオスとメスで違うが)。

(註2:同じ所にじっとしているヒグラシは簡単に素手でつかまえることが出来る。一方、ツクツクボウシはすぐ飛んでいってしまうのでとても捕まえにくい。)

(註3)雑誌サイエンス(Science 米)とネイチャー(Nature 英):どちらも超一流の研究しか採用掲載してくれない。それらに論文が載ることはノーベル賞へ通じる道でもある。ワトソンとクリックによる二十世紀最大の発見、「DNAの2重らせん」は 1953年ネイチャーにわずか二ページの論文として掲載された。)

付:録音の波形からわかること

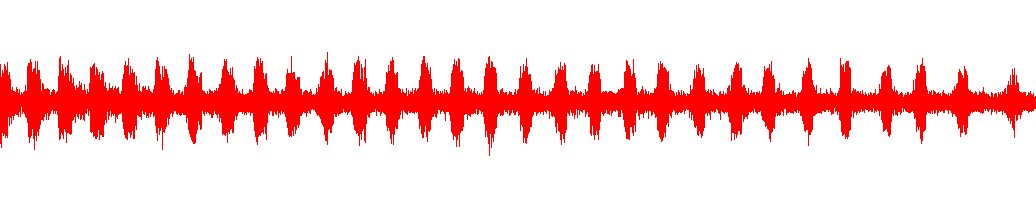

図A::録音のデジタルデータ

このページに収録した録音1分26秒のデジタル波形を示す(ソフト:Audacity)。音声を聴きながら見てほしい。無限ループで再生しているので、音は図の左からスタートし、右端まで行って冒頭へ戻る。右端で「プツン」と小さい雑音が入るので冒頭へ戻る瞬間がわかる。上段が左、下段が右チャンネルで、波形が中ぐらい、または大きく振れているところが近くにいるヒグラシの合唱である。聞き取れる限りでヒグラシたちの合唱は1分26秒の間に大中小(=近中遠)13回ほど数えられるが、この辺りではほぼいつもどこかでいずれかのグループが合唱しているとは言えそうだ。

なお、バックにはアブラゼミとニイニイゼミの声や飛行機の爆音などが案外大きい音で収録されている。本題からはそれるが情緒として聴いて欲しい。

試みにこの図で見られる大きな振れで録音されている10回の合唱の持続時間を測ってみると、最短3.0秒、最長4.6秒、平均すると約4秒である。複数で鳴いてこの程度だからヒグラシ一匹でのひと鳴きは約4秒またはそれ以下しか続かない(鳴けない)ことがわかる。

図B:図Aの3秒間を切り取って拡大してみた(右チャンネル、ソフトSound it)

図Aの左から3つ目(23−27秒辺り)の合唱 3秒間の時間軸を拡大したものを図Bに示す。一つ一つのピークがグラシ(別名カナカナ)の鳴き声の「カナ」に相当する。図の最後のワンコーラスだけわずかに遅れていることを除けば、3秒間に30回、すなわち1秒に10回(1回

=1/10秒=100ミリセカンド=1波長)で正確に繰り返されているのがわかる。各ピークは1匹ではなく複数の個体が鳴き合わせていることは聴感で容易に認識できる。1グループ

2〜3匹というのから”多数”というのまでありそうに聞こえる。

ヒグラシの合唱とは、まず1匹が鳴き始めた瞬間、その音響刺激を他の複数の個体が感じ取り、直ちに唱和する現象だ。だとすると、最初の一声からあまり遅れて他の個体が反応していたのでは、図Bに見られるようなきれいな波にはならない。僅かでも”鳴き遅れ”る個体があると、ピークの幅が拡がり、ひいては波形の谷間が埋まってしまう。図Bの「カナ」ピークは

1秒間に10回だ。つまり、ピークとピークの間隔は100ミリセカンド、距離にして30メートルしかない。それが合唱している1グループの大きさの限界(最大径)なのだ。

何故かというと、仮に30メートル離れた2匹間でまず1匹が鳴くと、片道1波長分(100ミリセカンド)遅れた音が相手に届き、この2匹が鳴き合わせると後から鳴く方の「カナ」ピークは1波長遅れで丁度次のピークに重なる。さしあたってこれが1グループでの最大の遅れであって、その他の個体は全部その中間(0ー30メートル)に居なければならない。わかりやすい例としては、1波長の半分、距離が15メートルだとピークとピークの真ん中で相方が鳴くことになって「カナ」ピークの谷にもう一つのピークができてしまう。これでは図Bの波は描けない。図Bを見ると、30個ある「カナ」ピークのどれも振れの大きい部分が1波長の1/3程の幅はあるにしても、それ以上顕著な遅れは1カ所もない。ヒグラシが他の個体からの音響刺激に即座に反応しているという大前提は正しいものとすれば、図Bのような波形を可能にするには鳴き合わせをしている複数個体相互の距離が十分に近いこと・・・例えば先に述べた「カナ」ピークの山の部分の幅、約1/3「カナ」ピーク(30ミリセカンド=10メートル)ぐらい・・・が条件となる。

以上から、1グループの縄張りは直径にしてほんの10メートル以内らしいと見当がつく。また、合唱する1グループの縄張りがその程度の大きさなら、参加している個体数も多分そう多くはない筈だ。そして結局、このような小グループが幾つも集まったものが里山や鎮守の森で大コロニーとなり、各グループそれぞれが合唱を披露し合っているのを私達は聞いているのだ。ヒグラシの合唱は「第九」でのそれではなく、「クァルテット」の集まりなのだ。

(「録音の波形からわかること」は:2017/9/16−25作成 2021/06改訂. 畏友、梅原薫博士のアドバイスにより作成した。)

大事な余談

閑さや岩にしみ入る蝉の声

松尾芭蕉

高校一年生の時この句で俳句というものをはじめて教わりました。その句を先生が読み上げたとき、わたしは教室が「しーん」となったような不思議な気分を味わったことを今でも覚えています。以来、わたしがこの句を愛すること人後に落ちるものではありません。

さて、1927 年から1932年にかけて、この句に詠まれた蝉が”何ゼミ”だったかが文人たちによって議論されました。その結果、斎藤茂吉が主張していたアブラゼミではなく、小宮豊隆(独文学者)らが主張したニイニイゼミだということで決着しました。

この句は元禄2年5月27日(太陽暦1689年7月13日)に立石寺で詠まれたものです。曾良が書きとめた芭蕉の元の句、「山寺や石にしみつく蝉の声」をのちに芭蕉が推敲して出来上がったものがこの句だとされてます。元の句の「しみつく」を漢字に直せば「染みつく」または「沁みつく」となるでしょう(広辞苑)。石(いし)の表面が蝉の声で覆われて染まる、という状態がイメージされます。ニイニイゼミの雰囲気とはよく合っていますが、「閑かさ」は感じられません。

完成した句は全く違ったものとなりました。蝉の声は「しみ入る」、つまり岩の中へ”しみ込んで消える”のです。その場に佇んだ芭蕉が感じ取った「小宇宙」にはまさに「閑かさ」が訪れていました。それはあるべき音が消え去った瞬間を感じ取った・・・四次元の世界が生んだ・・・閑かさだったのです(註:5)。

蝉の声の中でこのような「心象」を生み出す力があるのはヒグラシをおいてほかにありません。ヒグラシ達の声には他の蝉では聴けない音の無い瞬間、”間”があるのです。初夏の立石寺を訪れた芭蕉が聴いたのはヒグラシたちが醸す音の無い世界だったのだ、とわたしは思います(註5)。

(.Takatoshi Inoue, 2016/3/22 Rev:2016/9/16-19)

(註4::この句の「閑か」が、「静か」でないことにもっと注目すべきです。前者は時間と時間のあいだの「閑(ヒマ)」を表し、後者は「動きの少ない「こと」を原義としています(新潮日本語漢字辞典)。読みは同じでも、芭蕉はあえて「静か」を使わなかったのです。註5に記した季語のことともに、何故かほど大事なことが論じられてこなかったのか不思議です。)

(註5:ヒグラシは秋の季語とされています。俳句の世界で単に「蝉」と言えば夏の季語であって、「ヒグラシ以外の蝉」を指すのだそうです。ヒグラシはニイニイゼミとともに夏、最初に現れるセミです。従ってヒグラシについて言えば、季語の設定のほうが間違っています。秋の季語にふさわしいのはツクツクボウシです。俳諧の季語は17世紀中頃で千語あまり決まっていましたが、芭蕉がそれを知っていたのか、或いは無視したのかは知るよしもありませんい。)

「鶯に山明け山の暮るるかな 月斗」

青木月斗さんから父隆朝(=月斗さんの主治医)が頂いた短冊。名句は単なる情景描写ではないという意味で、「閑さや・・・」と一脈通じるものがあります。

-------------------------------------------------------------------------------------

録音について:STEREO ICレコーダ、Sanyo ICR-S280RM 、周波数レンジ 40-15,000 Hz に設定したステレオHiFi録音。是非良質のステレオで聴いて頂きたい。マイクに近いところでは一匹だけ(ソロ)で鳴いているのもいるが、やや遠いところでは合唱(コーラス)しているのが聞きわけられるだろう。バックに聞こえる轟音は関空か伊丹に向かう飛行機である。飛行コースに当たっていて途切れなくやってくるのでこの音ばかりは避けようがない。

再生上の不具合について:Widows8以上とIE11の組み合わせではActiveXコントロールを”有効”にしないと音が再生されない。別の方法としては、Google Chromeなど、IE以外のブラウザから開くと再生できる。たたし、その場合には無限ループにはならない。再度の音声再生は一度画面を「戻る」で目次に戻してから再度開いて下さい。