よい音、よくない音、違う音

サントリーホールとNHKホール

過ぐる秋、東京のサントリー・ホールでウィーン・フィルによるベートーベン第九交響曲の演奏会が催されました。その模様がNHKのEテレで放映されましたので、私はハードディスクに録画し、アナログ・アンプ(E-305V)と、DAC (TASCAM US-100)を通してパソコンに取り込んでCDを作りました。この作業のために休日まる一日を費やすことになりましたが、その甲斐はありました。このコンサートが、響きの美しいサントリー・ホールで行われたことが私にとって秘蔵のものになるであろうCD一枚の誕生につながりました。

その昔、といってもほんの少し前、ウラディーミル・アシュケナージがNHK交響楽団(N響)の常任指揮者だった頃、彼はN響の定期演奏会にNHKホールとサントリー・ホールの両方を使っていました。その模様は週一回の定時番組として,高忠実度のBモード・ステレオを使って放映されていましたので、私はDVDに録画し、ステレオ装置につないで楽しんでいました。しかし何度かそれらの放送や録画を聴き込んでいるうちに、サントリー・ホールの音に較べると”NHKホールのそれは随分と貧弱だ!”と感じるようになりました。演奏曲目は違っていても、同じ楽団がホールを変えて演奏するのを聞き比べればおのずと気が付くことです。極端な表現をすれば、NHKホールの音は、野原で、あるいは無響室で演奏しているような、”潤いの少ない、索漠とした”音なのです。これはオーディオの世界ではもっともつまらないとされる音です。このことに気がついてから私はNHKホールでのN響は録画、保存しないことにしました。(N響の定期演奏会は今でも日曜夜、Eテレで放送されています。収録場所はNHKホールが多いようです。2015年も年末恒例のN響の第九が放送されました。NHKホールでの収録だったのですが、ソプラノを森麻季が歌うことに惹かれたのと、普段の倍の木管楽器、230余人の大コーラスというのもオーディオ的に魅力があるかも知れないと考え録画してCDにしてみました。しかし、やはりというべきか、独唱者の歌唱力とコーラスの迫力で何とか格好をつけたものの、オーケストラの響は薄く、このホールの音のひどさを改めて認識することになりました。森麻季さんをこんなところで歌わせないで欲しいものです。何につけてもNHK(N響ではない)は懲りない人たちの集団のようです。)

なお、もし、あなたの装置でサントリーホールとNHKホールの音の”違い”が聴き分けられないとしたら、それはオーディオ・システムとしてはかなり非力だと言わざるを得ません。そう断言できるほどこの二つのホールの音は違います。サントリー・ホールが響き過ぎ? いえ、そんなことはありません。自家製第九のCDの音はウィーンフィルによるニュー・イヤー・コンサートの録音・・・毎年自分でCDを作っています・・・とそっくりの響を持っています。言うまでもなくニュー・イヤー・コンサートは響きの美しさで定評あるムジーク・フェライン・大ホールからのライブ放送です。

以前、外国の一流音楽ホールの音色を聞き分けるという話題がオーディオ・マニアの間に広がったことがあります。ベルリン・フィルの使っているホールと、ウィーン・フィルが演奏しているムジーク・フェラインとでは録音を聴いただけでホールの違い、つまり、どちらの楽団の演奏かがわかるのだというのです。ベルリン・フィルのほうがわずかに残響が少ないのだと。それがわからないようならオーディオを語る資格がない、というわけです。まさかそこまでとは思いましたが、私も改めて手元にある何枚かのCDを聴き直してみました。案の定、何枚聴いてもCDから両者の音の違いを識別することは出来ませんでした。それはそうでしょう。複雑な工程を経て世に出てき来るCDなどから、そんな微妙な差まで”誰にでも”わかると言うほうがどうかしています。ひるがえって、NHKホールとサントリー・ホールの音の差はそれとは桁違いのところにある話です。しかも、音源が放送なので、手元(耳元)に届くまでに加工の入る余地が少ないということもあって、それなりの装置で聴けば日本を代表するこれら二つのホールの違いは”誰にでも”わかります。

因みに、全然違うやり方でなら私はベルリン・フィルとウィーン・フィルを間違いなく聞き分けることができます。これら二つの楽団は楽器の配置が違うからです。コントラバスはウィーンフィルでは中央やや左、ベルリンフィルなら右から聞こえます。

偉そうなことを申しましたが、実は私はベルリン・フィルハーモニー・ザールやムジーク・フェラインはいうに及ばず、NHKホールにもサントリー・ホールにもまだ一度も行ったこがありません。でも、負け惜しみを言うようですが、シロウトが二度や三度そこへ行って来たからといってそのホールの音を評価できるようになるとも思えません。音楽会に行くと,まずその雰囲気に圧倒されて”音”どころではなくなってしまいます。その音も、たまたま座った座席の位置によってずいぶん違って聞こえるはずです。大阪の、あまり上等な音楽向けホールだとは思えない・・・・・・昔、(演奏中にドアが開いたか)外を通る車のクラクションが聞こえたことがある・・・・・・フェスティバル・ホールで音楽を聴いたときなどいつも私は、「ああ、生演奏は素晴らしい!」などと幸せな気持ちに浸って帰途につくのが普通です。何度か通ったフェスティバル・ホールの音が良いのか悪いのか未だにわかりません。我田引水ですが、ここに書いたように、ホールの音の良し悪しはうまく収録された放送などで判断するのが一番です。

ついでですが、そのもっと昔、まだFM放送をカセット・テープでエア・チェックしている時代、クラシックの演奏はしばしば「東京文化会館大ホール」で行われていました。これは今のNHKホールとよく似たスカスカの音でした。行ったことのないこのホールの音はFM放送を聴いただけで十分わかりました。わが国にまだまともな音楽ホールがなかった時代の話ですがオーディオ装置は当時でもしっかりとホールの音を伝える能力がありました。オーディオ・マニアが世に存在する価値があるとする所以です。

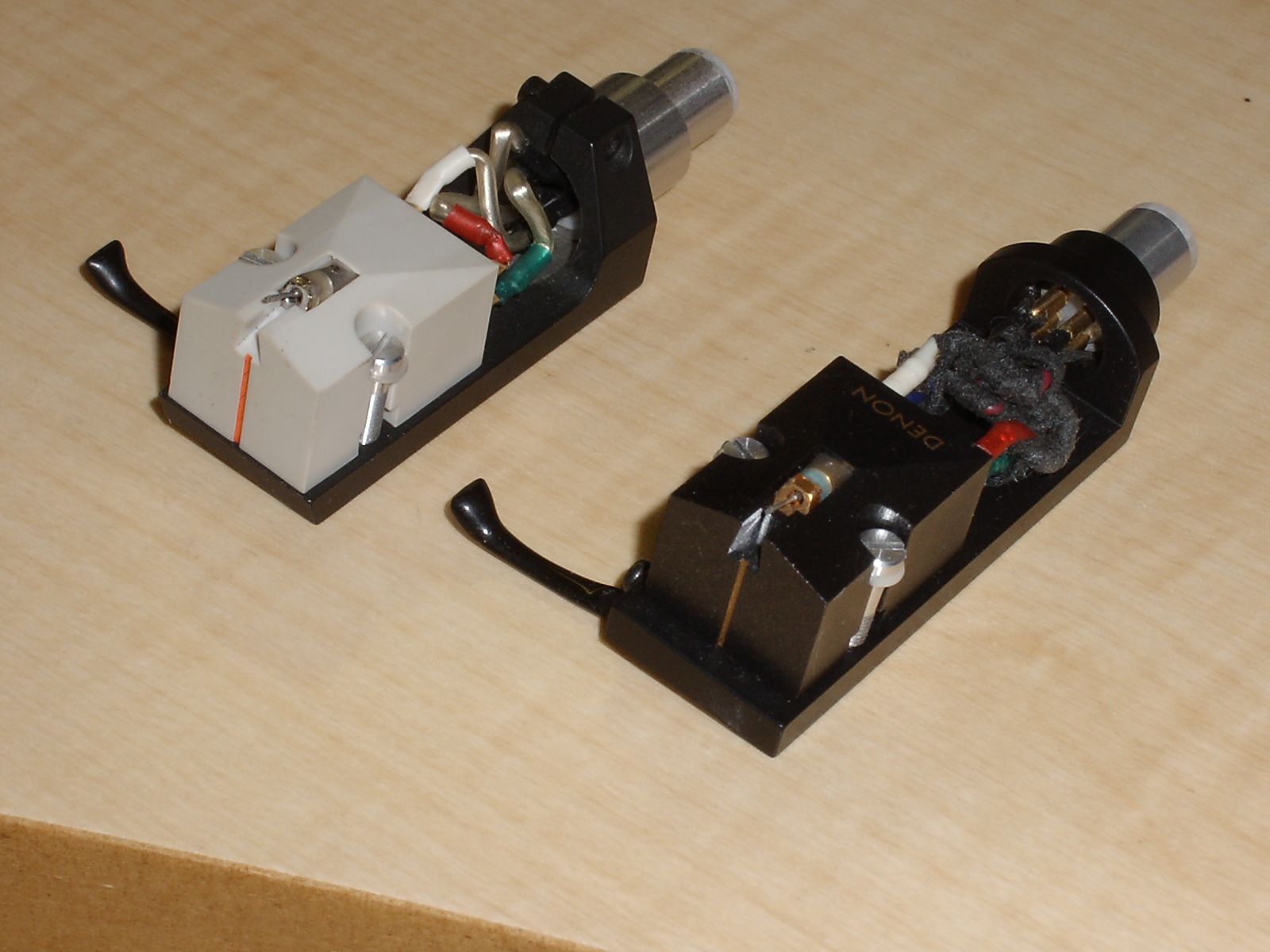

冒頭に昔懐かしいフォノ・カートリッジ(ピックアップ)の写真を掲げました。オーディオ・マニアの楽しみは機器それぞれによって、または、あれこれ装置を調整することによって音が変わるのを楽しむ道楽だとも言えます。とりあえずは演奏はそっちのけで音を極めさえすれば音楽もいずれわかるだろうと、まあそういう倒錯した理屈が支配する世界です。ですからほとんどのオーディオ・マニアは、まずは手軽なカートリッジを取り替えるなどしてアナログレコードの音が”変わる”のを楽しんでいました。カートリッジを変えてその違いがわかれば、機械”も、”あんたの耳”も合格だと・・・。写真で見て頂いた私のカートリッジは製造後20年はとうに越えていますがまだ大事に使っています。標準的な音とされる写真右の103LCに対し、左の白い103S は少し低域が豊かだ、と思います(自信なし)。カートリッジをはじめ、オーディオ機器は取り替えれば音も当然変わります。しかし、どうやってみたところで、オーディオ道楽で私たちが"音”変えられる範囲はしれています。それに較べると、CDやアナログレコード、そして放送で送られてくる音源の”素性”は演奏の良し悪しをも含め、受け取り側には如何ともし難いものです。カートリッジのような”好み”の問題ではありません。ステレオ装置をいくら弄(いじ)ってみたところで元々貧困なものを”よい音楽、よい音”にすることはできません。そういう意味で、演奏の一部をそぎ落としているであろうNHKホールは随分と罪深いのです。

物理的な音の再生能力は進歩しました。現在のデジタル・オーディオはびっくりするような音がします。カートリッジの音の違いを楽しむなどというデリカシーはお呼びでありません。安物のAVアンプを使ってもスーパー・ウーファーを通した 5.1 サラウンドで大砲の音を鳴らすなどすると圧倒されます(例:NHKドラマ”坂の上の雲~日本海海戦”)。でも反面、クラシック音楽の香りが立つような美しさが吹き飛んでしまうおそれもあります。冒頭に述べたウィーン・フィル演奏会も 5.1 サラウンドで放送されました。どれだけの人がほんとうのサントリー・ホールの音を5.1サラウンドで聞き取ることができたでしょうか。音楽の心を伝えてくれる古風なステレオ装置を私が卒業することはあり得ないと思っています。あえて申し添えますが、私のクラシックなステレオ装置で”坂の上の雲~日本海海戦”を視聴したらそれはもう十分な迫力と臨場感がありました。念のため。(T.I.: 2014 early spring、2016一部追記)

Cymbidium

戻る