|

|

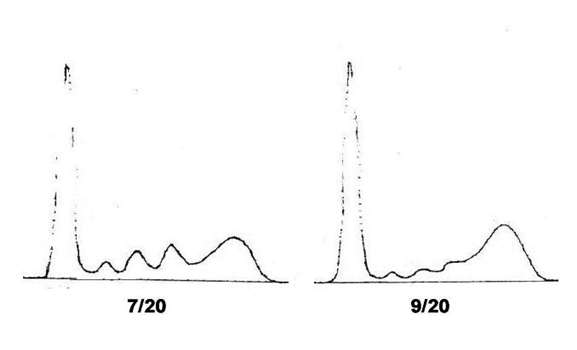

症例

69歳 女性

肝細胞癌

|

Date (g/dL) |

TP |

Alb |

α1gl |

α2-gl |

β-gl |

γ-gl |

|

7/20 |

7.2 |

3.5 |

0.28 |

0.60 |

0.78 |

2.0 |

|

9/20 |

8.0 |

4.0 |

0.18 |

0.30 |

β+γ=> |

3.5 |

|

HBs抗原陽性の肝硬変をベースに発症した単発性の肝細胞癌 (HCC) である。治療開始前、7/20時点で AST 105IU,、ALT 55IU、Ch.E 0.33 ΔpH。8/10、8/30の 2回 sponzel とマイトマイシンC 5 mg で塞栓術を施行した。 |

|

コメント |

|

文献 |

|

|

井上隆智

|

|

|