四季

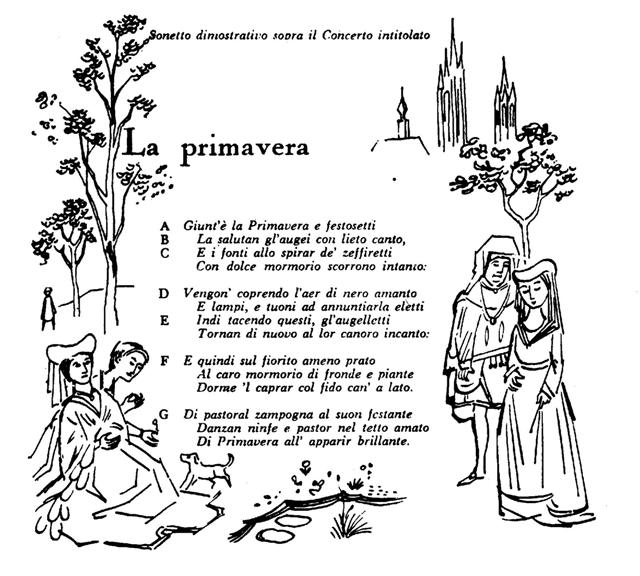

ヴィバルディの合奏協奏曲、「四季」はわが国ではもっとポピュラーなクラシック音楽です。四季の変化の美しいわが国にぴったりだからでしょうが、もう一つ、この曲が作曲者自身によるわかりやすい解説付きで作曲されていることもこの曲を親しみやすいものにしている理由でしょう。このページの扉の写真(絵)は、そのうちの「春」の第一楽章に添えられたソネット(sonnet = 叙情詩)です。短い「春」の第一楽章がA - G の7つの部分から出来ていて、それぞれに短い韻を踏んだ詩が付けられているというわけです。曲が始まってしばらくして最初に弾かれるバイオリンのソロが、小鳥の鳴き声です。この絵は、この曲の演奏の古典ともいえる、アーヨ(Vn)とイ・ムジッチ合奏団のLP(フィリップス (SFX-7507、註) の付録としてつけられた楽譜からとりました。(註:同じ演奏のCDはフィリップスPHCP-3631)

ソネットの翻訳(同レコードの解説引用;

”春がやってきた。小鳥たちはうれしそうに歌って挨拶をしている。小川は優しくささやきながら流れる。やがて空は暗くなり雷鳴と稲妻がおそってくる。風がしずまると、小鳥たちは再びうれしそうに歌い出す。”

この「四季」のように、題が付いている音楽を「標題音楽」といいます。この「四季」は、ソネットまでつけられており、どのパッセージが何を意味しているかを説明し、歌はついていないものの、ほとんど歌詞付きと変わらない内容となっています。ほかに例を挙げれば、リヒャルト・シュトラウスの「アルプス」交響曲などがよく似た作りになっています。「アルプス」交響曲では、「夜明け、滝、牧場、頂上、嵐」などと曲の各部分が説明され、まったくそれを擬した”音”または、音楽が聴かれます。こういう、内容にまでわたる具体的な説明のある音楽が一番わかりやすい標題音楽だといえます。あえていえば、素人向きです。

題名のあるものでも、ベートーヴェンの第5交響曲「運命」などのように、「運命はこのように戸をたたく」などと冒頭の主題のイメージだけから名付けられたものや、あるいはドヴォルザークの交響曲第8番「イギリス」などのように、楽譜の出版がたまたまイギリスだったというだけのことで、標題がまるっきり曲の内容(ボヘミアの風景)とちぐはぐなものまでさまざまです。

そのことから察せられるように、音楽には、ヴィバルディの「四季」のように、標題のとおり聴くのが楽しいもの、「運命」や「イギリス」などのように、曲名を知らないで聴くほうがかえって”正しく”聴けるものなど、一口に標題音楽といってもさまざまです。

標題音楽の対極にある言葉として、「絶対音楽」があります。標題を持たない音楽、例えばメンデルスゾーンのピアノ曲、「ロンド・カプリチオーソ」、これは曲名ではなく、単に曲のかたちを表す言葉なのですが、私なりに意味をとれば「気まぐれに繰り返して弾く」とでもいうんでしょうか。まったく意味不明な曲ですが、名曲とされています。ほかに標題を持たない偉大な曲はいくらもあります。ベートーヴェンの九つの交響曲は1,2,4,7,8、9番の六つには標題がありません。9番の「合唱」は標題ではないでしょう。ブラームスの交響曲は四つとも全部なし。声楽を除けばクラシック音楽は名無しのほうが圧倒的に多いようです。勝手に好きなように聴け、というわけでしょう。それでいいんだとは思います。

でも、五十年クラシックを聴いてきて、いまだに題名のない音楽は苦手です。しろうとの悲しさ、感性だけが頼り、初めての曲を聴くときは、何を手がかり聴いてよいのかさっぱりわからないからです。ベテランのクラシック・ファンはそうでもなさそうなのです。概して彼らは題名のある音楽を一段低く見ているようです。なぜだか知りませんが。私は標題があろうがなかろうが、良いものは良い。悪いものは悪い、両グループのレベルに差ではないと思うのですが。

余談ですが、ベートーヴェンの「戦争交響曲」を聴いたことありますか?。あれを聴くと笑いますよ。ベートーヴェンもまったくタダの人なんだなと。余談でした。

さて、どうしましょう。何をどう選んで聴きましょうか。それには、失敗があっても一曲ずつ、気長に付き合うほかないと思うのです。はじめは標題がある曲を聴きましょう。「四季」のよさはここで取り上げました。でも、短い曲のほうが失敗しても損が少ないですね。そういう意味で例を挙げれば、ハチャトゥリアンの「剣の舞」などどうでしょうか。あれを聴いらら誰だって、その通りのイメージを持てます。題がなくっても”剣の舞”だと思いますよ。「標題の有無は本質的なことではない」、とそういうことだと思います。クラシック音楽はどんな”高等な”曲でも、皆そのような聴き方の延長線上で鑑賞できます。10曲聴いて3曲と意気投合して”仲良く”なれれば大成功です。慣れてくると仲良くなれる率が上がります。それでも私はだめですねえ。「ブラームスはお好き?」(フランソワーズ・サガン著)。いいえ、ブラームスが苦手、です。

むかし、「長嶋、大鵬、卵焼き」といってそれがを好む人を子供かしろうとだと揶揄にしました。高級なクラシックファンは間違いなく、「四季」、「メン・チャイ」(メンデルスゾーンとチャイコフスキーのバイオリン協奏曲)、カラヤン(指揮者)を”卵焼き”扱いします。私は全部大好きです。私が初心者だからでしょう。自分を初心者、初心者ととあまりいうと嫌みになりますが、何時までも初心者であることはそれはそれでとても幸せなことだとも思いますけど。

アーヨ盤のLPレコードを聴かないで「四季」の悪口をいわないでください。オーディオ・マニアも音楽評論家も。雰囲気、ヴァイオリンの美しさは、イ・ムジッチの最新優秀録音CD、シルブ盤(フィリップス PHCP-21011)を凌いでいると信じます。最初の小鳥のさえずりは文句なくアーヨ盤が美しいのです。私はイ・ムジッチの「四季」の実演を聴いたことがあります。

さらにひと言。「四季」の楽譜はあまり細かい指示されてないそうで、その分演奏者が勝手に好きなことをやるらしく、演奏によってまるで違った雰囲気の音楽になります。書に例えててみれば、イ・ムジッチは流麗な行書なのに対し、クロツィンガー(Vn)とミュンヒンガー/シュトットガルト室内管弦楽団の演奏はがちがちの楷書だと言えるでしょう。どちらか一方だけしか聴いておられない方は是非もう一方を聴いてみてください。イタリア(人)とドイツ(人)の違いがいっぺんにわかる、といえば言い過ぎになるでしょうか。なお、小澤征爾、ボストン交響楽団の一枚はとても個性的で前記二枚にはない楽しさがあります。