音楽、それははいのちそのもの

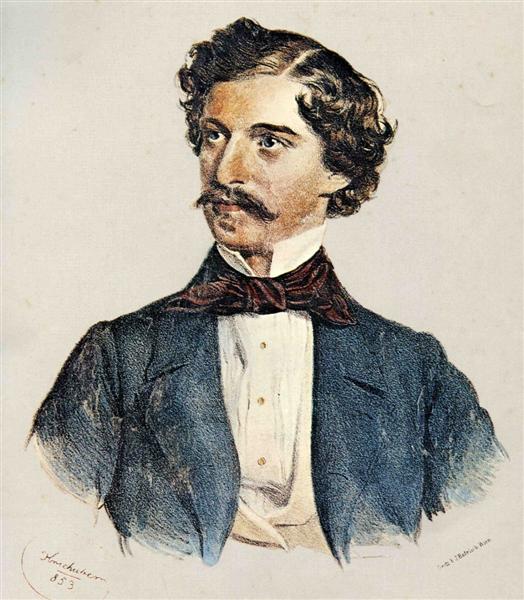

ヨハン・シュトラウス

(LPレコード ウィンナ・ワルツ大全集 London SL-1279-88解説書表紙)

最近は、ウィンナ・ワルツのニュー・イヤー・コンサート聴くことが元旦の夜の何よりのお年玉となりました。20年あるいはもっと前だったかと思いますが、このコンサートの生放送が始まった初期の頃は、FMでだけ放送されていたと思います。当時は音も悪く、あまり楽しめませんでした。しかし今では、テレビ音声をステレオ装置につなげば、あとで市販されるライブのCDにも劣らない音質で生放送が楽しめます。ちなみに、私はDVDに録画しています。

ここで演奏されるウィンナ・ワルツの多くは、ヨハン・シュトラウス2世の作品が中心ですが、そのほかにも、弟ヨーゼフ、あるいはエドワルトなどのものもあます。曲も、ワルツだけではなく、ポルカやマズルカなどオーストリアの民族舞曲を中心に多彩なものが含まれています。父1世の曲は、恒例としてラデツキー行進曲が締めくくりの曲として演奏されます。これらの楽しい曲のウィーンフィルによる生演奏がお正月にオーストリア放送協会によって世界に向かって配信されているのです。では、ウィンナ・ワルツがウィーンの人々、あるいは世界の多くの人々に受け入れられるというのは一体どういうことなのでしょうか。それは多分、ウィンナ・ワルツに限らず、音楽には、人種、宗教、年齢、性別などの垣根を越え、生命の響きとして人の心を打つものがあるからだ、と私は思っています。それは次に申し上げることから疑う余地のないことです。

少し前、テレビを何気なく見ていたら、ウィーンの街角が写りました。そこには、3歳くらいの女の子が一人でワルツのリズムで完璧なステップを踏んでいるのが写っておりました。彼女にとっては”ウィンナ・ワルツはいのちのリズムなのだなあ”、とその情景を見て私は改めてそう感じました。なぜなら、3歳の幼な子が、嫌いなことをあんなに嬉々としてやるわけがありませんから。彼女は内なるいのちの声が命じるままに心地よく踊っていたとしか思えません。子供は正直です。ウィンナ・ワルツにはそれだけの力があったということです。”ワルツはいのちそのもの”。彼女はそのことを実証していたのです。そして、彼女には生まれたときからずっとまわりにはウィンナ・ワルツがあったに違いありません。

ひるがえって、私たち日本人がこの世に生をうけたとき、どんな音楽があったでしょうか。そうです、まず母が歌ってくれた「子守歌」がありました。私は、「でんでん太鼓」をそのときの母の声で覚えているような気がしています。それは私たちの心の奥底に届いたまさにいのちの声、いのちの音、いのちの音楽であったはずです。多分、赤ん坊の時代に母の愛情とともにもらう音楽はウィーンの子供も、日本の子供も質においても量においてももまったく変わらないはずです。

では3歳になるとどうでしょうか。私も幼児教育の専門家ではありませんから正確なことはわかりませんが、ウィーンの子供と日本の子供とではかなり大きな差がついているのではないかと思えるのです。あちらはウィーン、こちらは日本、場所が違う、だけでは説明できないはずです。

率直に言えばわが国では幼児をとりまく音楽環境ひどいものだと思います。テレビの幼児番組や幼稚園や保育所でのお遊戯のときなどには良い音楽かあるのかも知れません。でも、わけのわからないアイドル歌手や若者達の出す奇声と音(あれ音楽といえません)、品のない流行り歌、などの雑音が放送、あるいは他の媒体を通してシャワーのように家庭内にまで降ってきて、良い音楽もかき消されてしまいます。ここでウィーンの子供たちと決定的な差がついてしまうのだと思います。ウィーンでは、まず、生活環境に、あんまりな音が存在しないように大人達が気を配っているはずです。何せウィンナ・ワルツの国ですから。それに加えて、美しい音楽がいつも身の回りから途絶えないようにも心がけていると思います。だから3歳でウィンナ・ワルツのステップが踏めるようになるのです。わが国の子供たちだって、その年頃ではリズムに合わせて上手に体を動かすではありませんか。かなしいことに、それを支え、伸ばすものがわが国にはないのです。子守唄の時期を過ぎてからの日本の子供たちは本当にかわいそうです。

そして、ウィーンの子供たち、そして大人になったウィーンの人々にとって音楽は当然のことのようにいのちそのものとして身に付くことになります。だから彼らにとって音楽は”趣味”ではありません。音楽は習うものではなく、はじめからあるべきものとしてからだに備わったものとなっているのです。多分。

それに比べると、わが国では、音楽は”学校の教科”の一つであり、”期末試験”や”入学試験”では点数で評価され、よって他の教科と同様、学校を卒業すれば”忘れさられるもの”となってしまっています。生涯身に付くもの、という認識を持つ人はほとんどいません。 「音楽とは何か」、さえわかっていない教師はもちろん話になりませんが、それ以前の問題として、日常的に私たち大人は子供たちを音楽的に虐待する加害者になっているということに気がついてほしいのです。

子供たちに、それも幼いうちからよい音楽を与えましょう!

さらに、わが国では、音楽についてちょっとだけ人より多く造詣をお持ちの人々も音楽が”みんなのもの”になるうえで邪魔になっているのではないかと思われるふしがあります。高慢で、生意気で、音楽鑑賞は”高級な趣味”だと自ら思い、無知なものをさげすみ、「クラシックを聴くにはそれなりの手続きと、修行が必要だ」と説くなどその例です。この世界でものを書く人には、「ブラームスの良さがわからないのはクラシックファンではない。ついてこなくてよろしい。」みたいな本を世に出して臆することがない先生もおられます。こういう音楽インテリたちは、私たち素人を怖じ気づかせ、結果的に音楽から遠ざけているとしか思えません。言っておきますが私はどちらかといえばブラームスの”引きずるような重さ”は苦手です。彼の作とはとても信じられない可憐な名曲、「ワルツ」一曲を別として。あのストイックなおじいちゃんはひょっとしたら音痴ではないかとさえ思っています。いけませんか? クラシック・ファンならどんな曲でもちゃんと聴けるはずだなんて、そんな超人的なことが出来るわけないでしょう。

私は、オーディオは”趣味”だと思いますが、音楽を聴くことは”日常”だと思っています。だから、とても音楽とはいえないような”もの”、たとえば”演歌”や、”若者たちのわけのわからない音と声の組み合わせ”などに対してはは生理的拒否反応が起こります。むかしの「紅白歌合戦」は楽しめました。「流行歌」にも心和む良い曲がいっぱいありました。昨今のあれは何ですか。NHKは「紅白」を国民的行事だなどというのなら私を「国民」から外してください。ついでに聴視料うも免除してください。こういうふうに思えるのは自分の心がまだ健全なことのあかしであると自分では思っています。

いのちから生まれるもの、そしていのちで受け止めるもの、それが音楽